プロローグ

岐阜県郡上市から国道156号線を北に約40km。右側には湖かと見まがう大河が見えてくる。1957年に竣工された日本初のロックフィル式御母衣ダムによりせき止められた荘川である。

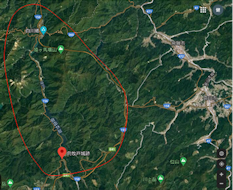

ダムを越えると風景が一変する。川幅は狭くなり、その西側の山々との間に平坦な河岸段丘が広がる。一方、東側は川から切り立つように急峻な山々が聳え立つ。

岐阜県郡上市から国道156号線を北に約40km。右側には湖かと見まがう大河が見えてくる。1957年に竣工された日本初のロックフィル式御母衣ダムによりせき止められた荘川である。

ダムを越えると風景が一変する。川幅は狭くなり、その西側の山々との間に平坦な河岸段丘が広がる。一方、東側は川から切り立つように急峻な山々が聳え立つ。

さらに10kmほど行くと、道の右側に無造作に一つ、立て看板が見えてくる。人っ子一人いない。看板の東側山頂付近に大きく山肌が露出した所が見える。

「帰雲城」があったと考えられている場所であるが、定かではない。

1585年11月29日夜半、中部地方を襲った天正の大地震により、帰雲山の山頂が崩れ、その麓に位置していた帰雲城、城下町300戸以上、500人以上の住民、全てが一瞬にして土砂に飲み込まれたのだ。

400年以上経って、未だ不気味に口を空けるその痕跡は、災厄のもの凄さを語っている。また、歴史書にある11月29日というのは旧暦であり、実際には翌年の1月18日である。有数の豪雪地帯である彼の地では、土砂とともに激しい深層雪崩が発生したのではないか。荘川はその後20日以上にわたりせき止められ、恐らく現在の御母衣ダム上流のような姿が広がったことだろう。

城及び城下町は土砂と水により、跡形もなく消え去ったのである。

内ケ嶋氏は足利義政の馬廻衆であり、応仁の乱勃発の直前1460年、内ケ嶋為氏の時に、幕府の命で信州松代から白川に入った。

為氏は最初に、領地の南端である白川郷牧戸に入り、向牧戸城を根拠地とした。

白川郷は土地は狭小で石高は低かったが、金銀鉱山が数多くあり、義政は銀閣寺建立のため内ケ嶋に金銀の採掘をさせようとしたのではないか。

白川郷統一の障害は、白川郷鳩ヶ谷の正蓮寺を根城にする一向宗であった。

為氏は1475年、正蓮寺を攻撃し、9代明教を自害に追い込む。この時、明教の息子の明心、2歳は、乳母の機転で女子と偽り命拾いする。止む無しとはいえ、仏に刃を向けた為氏は、その後、本願寺蓮如の仲介で、15歳になった明心と和睦し、自らの娘、大岡姫を嫁がせ、白川郷中野に「照蓮寺」として再興し、一向宗とも良好な関係を築き上げる。以後、信長が出現するまで、越後の長尾氏、越中の畠山氏、越前の朝倉氏、甲斐の武田氏のバランスオブパワーと日本の屋根と言われる天然の要害により、我が世の春を謳歌するのである。ちなみに飛騨一体の守護は姉小路氏であり、内ケ嶋は姉小路の配下となるが、戦国の下克上にあっては、あくまで形式的なものであったに違いない。

戦国時代、飛騨一体には多くの金銀鉱山があった。元々内ケ嶋が白川に入植したのはそれが目当てであったが、応仁の乱以降、幕府への上納はなくなり、専ら帰雲城にため込んでいったのではないか。

帰雲城のあった大野郡には、ざっと数えただけでも、金山が8つ、銀山が3つ、銅山が7つある。これら全ては、現在では既に廃坑となっているが、恐らく線戦国時代には、盛んに採掘していただろう。左の写真は森茂金山跡地である。

どのくらいの量の金銀銅鉱物資源を算出していたのであろうか?

これを推し量るのに、内ケ嶋滅亡後の飛騨の鉱山を一手に差配することになった金森長近の場合が参考になる。秀吉は、長近の採掘収入に対し、年間3万石相当の税を納入させた。1石は大人1人が1年間に食べる米の量であり、1日の量を2合とすると約750合/石となるから2250万合/年である。現在の米価格、2合1000円で換算すると112億5千万円。 これは東西飛騨地域全ての量であるが、大部分は帰雲城のあった西飛騨に集中しているので、内ケ嶋の採掘量は100億円/年といったところではないだろうか?

内ケ嶋氏は、帰雲城築城以来120年間、ほぼ平穏な環境で、これら金銀を蓄えていったのである。埋没量を5000億円相当と見積もる人もいるが、あながちとんでもない妄想とは言えない。そして、それは、そこにある。どこかに搬出する時間などなかったのだから。

内ケ嶋為氏が初代帰雲城主となってから120年に、2代雅氏、3代氏利、4代氏理と4人の城主がいる。当時の平均寿命を考えると、皆そこそこ長生きをしたのではないか。平均して20代で家督を継ぎ50代で譲ったこととなり、戦国時代の白川郷の平穏な様子が覗える。

内ケ嶋氏は、武田氏よりであったようで、信玄亡き後、武田の力が弱まると様子が変わってきた。4代城主内ケ嶋氏理は信長よりの立場をとり、信長の越前一向一揆征伐に信長側として参戦した。

天正3年5月21日(1575年6月29日)長篠の戦いに勝頼が惨敗し武田の勢力が衰えると、1576年いきなり上杉謙信が飛騨に侵攻し、氏理留守の間の帰雲城は、謙信配下の塩屋筑前守の手に、あっさり陥落した。為氏が帰雲城築城の111年後のことであった。謙信の狙いは、飛騨を領有することではなく上洛にあったので、敵対するなとの脅しだけで、あっさり謙信側が撤退したため、大ごとにはならず帰雲城は再び氏理の元へ返った。その後、天正6年に謙信が脳卒中で倒れると、上杉勢は後継争いにより力を弱め、脅威ではなくなる。

次の転機は、1582年6月2日の本能寺の変である。この時、帰雲城を取り巻く情勢は次のとおりであった。東の高山に姉小路氏、南の郡上に遠藤氏、西の越前大野に金森氏、北に柴田、前田、佐々、上杉の4氏であり、上杉景勝が佐々成政の富山城に進行したため氏理は富山に出兵していた。

情勢は一変、秀吉対柴田の構図となり、柴田与力の佐々を応援していた氏理は、自然、秀吉の敵側となってしまった。柴田勝家が賤ケ岳の戦いに敗れた後、佐々は一人対秀吉の立場を貫き、帰雲城崩壊の丁度1年前の1584年11月下旬、家康と結ぶため、有名な冬の立山越えを強行する。この時の道程の雪深さは語り継がれており、帰雲城崩壊のその時も、白川は深い雪に覆われていただろうことは明らかだ。

1585年高山は既に秀吉側の金森長近が支配していた。氏理が再び富山出兵中の8月、長近は氏理家老で牧戸城主の川尻氏信を寝返らせ、政治工作により、ほぼ無血で帰雲城を手中に入れた。直後、氏理は高山の長近の元に敗者として外交交渉に出向き、本領を安堵されている。金銀採掘の重要機密/技術を有する内ケ嶋は、滅ぼさずこれまで通り採掘させ、利益を上納させる方が得策と考えたのであろう。

1585年秋、信長台頭から本能寺の辺にいたる激動の時をようやく抜け出し、帰雲城につかの間の平安が訪れた。

1585年11月29日(1586年1月18日)あたりは深い雪に埋もれ、風もなく、空は久しぶりに雲一つない青空が広がっている。今朝は一段と冷えたが、日の出とともに寒気は緩み、荘川の川面から白い湯気がゆらゆらと昇っている。

大きく一つ背伸びをした。今年還暦を迎える老体は、越中出兵や高山への長近訪問で酷使し、悲鳴をあげている。反面、心は軽く、今日の空のように清々しい。

明日は、帰雲城を上げての祝宴である。武士、百姓、工夫、商人、女、子供、老人、全ての者たちと共に、「本領安堵」これまでと同じ暮らしが送れることを喜ぼう。

いや、川尻はだめだ! 裏切り者め! 生涯、この帰雲城にいれてやるものか。 いかん、祝いの前につまらんことを考えてしまった。 あやつのことは、宴が終わるまで忘れよう。

その日、内ケ嶋氏理の1日はこうして始まった。

陽が高くなるとともに、当たりの騒音が大きくなる。雪をかく音、踊りの舞台を作る音、明日のための料理を作る音、侍女たちの笑い声・・・

昼過ぎ、部下が明日の段取りについて、氏理の了解を得にきた。

欠席者は、裏切り者の川尻一派及び未だ金森下に入ることを良しとせずゲリラ行動を取っている萩城主山下時慶・山下氏勝の親子とその部下たち、仏門に入った実弟・経聞坊 と極わずかである。一般の住民は全て自由に祝宴に参加し、飲み、食い、踊りを楽しむことができる。

もちろん、警護、警備は付けるが、この雪の中、また、敗戦交渉を全て飲んだ今、あまり気にすることはない。

奉行は熱心に差配をしている。気持ちよく、褒めてやろう。今日は気分がいい。

準備万端整い日が暮れていった・・・

氏理は床に着いた。今日は疲れたので側室の夜伽はなしとしてある。明日のためにゆっくり寝よう。

深い眠りに入り、子の刻を少し過ぎたころだった。寝床の下から、いきなり木刀で突き上げられたように感じた。氏理は飛び起きた、が、直ぐに再び寝床に倒れこんだ。床が右へ左へ嘘のように動き回っている。暗闇の中、悶え打つ大蛇の上にいるような錯覚に陥った。幸運なことに帰雲城はなんとか崩れずに堪えた。いや、ここで城共々つぶれていた方がよかったかもしれない。暫くすると、ゴーという雷のような音が聞こえ、続いて最悪の瞬間がやってきた。寝床に倒れたまま、城と共に氏理の体は、激しく西方に持っていかれ、五体の骨は衝撃のすさまじさでバラバラになった。そして永遠の闇が訪れた・・・

天正の大地震の発生である。広範囲に複数の断層が動いたマグニチュード8クラスの地震で、余震が1年以上続いた。帰雲山頂上付近からの大量の土砂は、庄川をせき止めると共に、その西側にも達し、帰雲城、城下の家々、住民を尽く飲み込んでしまった。

数年前、家内と娘の3人で白川郷を訪れました。世界遺産になったばかりで、人、人、人、ちょっと興ざめしてしまいました。その帰り道、偶然、そこを通りかかりました。プロローグでも言いましたが、誰もいません。

私のご先祖様は郡上の出身で、1600年代からの過去帳が残っています。ご先祖様の親戚に金森五郎八の側用人だったという人がいます。この五郎八は、もちろん長近ではありません。その子孫になりますが、金森家の長男は、代々五郎八という通称を持つそうです。そんなこんなで、以前から「帰雲城」を知っていました。本当は「かえりくもじょう」と読むそうですが、私はゴロがいいので「きうんじょう」と呼んでいます。

話しを戻しますが、帰雲城は何故邪馬台国のようにメジャーにならないのでしょうか?萩町城主の山下氏、牧戸城主の川尻氏、氏理の弟・経聞坊、それに越中に行商にいっていた数名が生き残っています。もちろん、その子孫もいるはずです。経聞坊は一向宗と思われますので、妻帯を許され子孫はいると思われます。世界遺産になって、人がごった返すのもいかがなものかと思いますが、この状況は寂しすぎます。是非、誰かに帰雲城について話してください。どこかで、火が付く瞬間があるかも知れません。